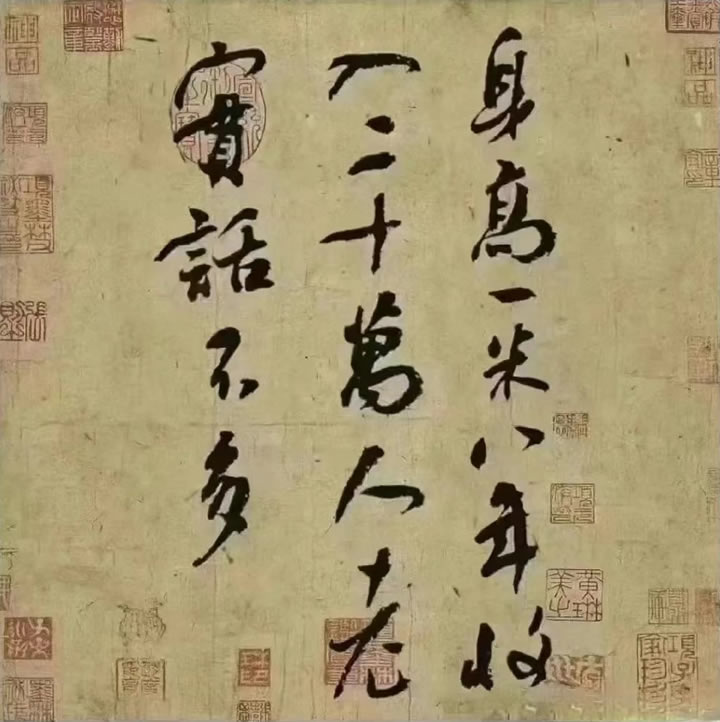

中国需要一场亲子关系的革命

“为了孩子的成功,我们的确竭尽全力。孩子能否成功尚在未定之天,当下的痛苦却是实实在在!”

把爱变成绳索,把期待变成鞭子

思思是我所在城市一所名校的初三学生,还有两个月就要中考了,她却精神萎靡,要么不去上学,在家睡觉、玩游戏、看玄幻小说,父母好说歹说好不容易去了学校,整个上午基本上处于迷糊状态,根本听不进课。

她不想再为考试付出努力,“太累了”、“为什么一定要上大学?”她只想熬到初中毕业就找份工作,不再依赖父母生活,如果因为年龄原因,无法进入劳动力市场,那就读个职高。

思思素来是个乖乖女,从小学业优秀,一切都在初二下学期的一个晚上改变。

那天晚上,临近午夜,作业还没写完。思思困极了,想睡觉,守在一旁的父亲不许。父女爆发了严重争吵,盛怒之下,父亲扬手一杯茶水泼到她脸上,她顿时崩溃,哭着喊着奔向窗前,扬言要跳楼……

第二天清早,思思神思恍惚,已不记得夜间发生的事,只是反复念叨:“有人要打我,有人要打我”。

她在精神卫生中心住院治疗一个多月,“根本没有效果”。出院后,每天服用抗抑郁药、安眠药。药物没有恢复她的精神、心理状态,反令她白天困顿、乏力。她让父母别再对她寄予希望,再生一个孩子。

怕女儿轻生,母亲辞职做起了全职妈妈。她恨自己软弱,为没能抵挡丈夫对女儿的高压管控后悔不已;曾经志满意得的父亲愧悔交加,深恨自己毁了女儿的前程,他请求女儿回到升普高、考大学的“正常轨道”,唯其如此,他才认为女儿原谅了他。

这是一个常见的例子。中国太多中产父母把子女养育作为家庭的重心,出于对子女近乎狂热的爱,为了让子女将来过上好生活,为他们设定了一条通往“成功”的路径:考大学,或者说,考名牌大学。养育的重心遂围绕子女教育展开,教育的重心又落实在考试成绩上。

我们自认为对孩子关怀备至,尽其可能为孩子营造了良好的生活环境、学习条件——“现在的孩子太幸运了”、“生在福中不知福”,我们常这么说。

为了孩子的成功,我们的确殚精竭虑。我们能否帮助孩子成功尚在未定之天,孩子们当下不快乐却是真实的。

这首先是因为,孩子们严重缺少自由、自主,而且,父母的付出是要求回报的,孩子得“听话”、得“感恩”,得严格按照父母设定的道路走,拿出好成绩,以及满足父母设定的其它理想化要求。

我们就这样把爱变成了绳索,把期待变成了鞭子,孩子无论多好的成绩也还是不够好,无论怎么努力都还有继续努力的空间。孩子仿佛是学习和考试的“劳工”,父母类似严苛的“监工”,彼此之间关系紧张,大小摩擦频仍。

如今的父母聚会,申讨孩子“叛逆”是一个重要议题;孩子们聚首,吐槽父母唠叨、专制、不可理喻是常规节目。

孩子“叛逆”的年龄比二、三十年前大大提前,有小到七、八岁的小学生,初中生、高中生就更多了;儿童抑郁、自杀的年龄也屡创新低。

越来越多的人意识到,孩子的成长没有达到预设的养育目标,亲子关系紧张的状态更令人备感困惑。父母通常归咎于孩子和社会、文化环境,解决办法往往是加强规训、升级打压,还有人呼吁恢复传统孝道。

这都不得其法。正如美国养育革命先锋人物、斯坦福大学前新生教务长朱莉?利思科特-海姆斯指出的,孩子的问题根源不在孩子身上,而在于父母错误的养育方式。

无论我们是否意识到,孩子的问题、亲子关系问题根本上都是父母的问题,需要检讨的是父母。

不得不承认,同美国家庭相比,我们的养育问题严重太多。美国孩子拥有更多的自由、自主,亲子关系比我们好得多——调查显示,很多美国年轻人把父母视为最好的朋友、最崇拜的人。

不夸张地说,我们的养育方式陷入了空前危机,反思与改变已经迫在眉睫。

亲子关系的背后其实是权力关系

1967年,美国发展心理学家戴安娜?鲍姆林德归纳了放任、专制、权威三种养育模式;

1983年,心理学家埃莉诺?麦考比和约翰?马丁对鲍姆林德对分类做了修改,以“放纵型”取代“放任型”,并增加了“忽视型”;

20世纪90年代,吉姆?费伊和福斯特?克林纳发明了“直升机父母”一词,指父母像直升飞机一样盘旋于子女头顶,对子女实施指挥、控制、帮助。

2016年,朱莉.利思科特-海姆斯在《如何让孩子成年又成人》中指出,专制型父母和放任/放纵型父母都可能同时也是直升机父母。在我看来,直升机式行为加剧了专制型养育和放任/放纵型养育固有的问题,也是在这个意义上,我对妈妈全职带孩子、全天候围着孩子转的做法持谨慎态度。

不同的养育方式对应不同的沟通方式,体现不同的权力关系:

放任/放纵型家长对孩子几无要求,有求必应;他们不愿制定规则,也不提出期望,因此缺乏规训的基础和需要;可能会提醒、唠叨,但很少落实口头威胁所要采取的行动。

这类父母和子女不存在权力争夺的基础,亲子之间不容易发生冲突。这类父母如果同时是直升机父母,更容易“宠坏”孩子。这类父母在中产父母中占比较小。

忽视型父母对孩子既缺乏爱的情感和积极反应,又缺少行为方面的要求和控制,一般只提供食宿衣物等物质需求,不在精神上提供支持。

这类父母与子女不存在权力争夺的问题,基本上没有尽到养育之责。这类父母(以父亲居多)占有相当比例。

专制型:这类父母主观性强,高标准、严要求;期望孩子服从、尊重自己;习惯于诉诸恐吓、羞辱、打压、惩罚;他们不倾听子女,不解释自己的行为理由。这类父母和子女常常发生权力争夺。

咨询过程中,我遇到的学生,无论是学习困难,还是迷恋游戏、失恋自伤自杀、抑郁、强迫症、焦虑,还是成年后有母女、婆媳冲突的女性,以及有夫妻关系问题的男女,都存在亲子关系的问题,往往都有专制的父母。

权威型家长把孩子视为独立、有理性的人,对孩子充满亲情温暖;对子女有要求、有引导、有支持,对孩子的需求和行为做出及时热情的反应,鼓励并尊重孩子表达意见与观点。

这是一种理性的、民主的教养方式,对孩子的成长最为有利。《纽约时报》畅销书《世界上最聪明的孩子》作者阿曼达?里普利认为,“权威型”养育结合了“专制型”和“放任型”养育模式的优点。

据我观察,中国中产父母的主流养育模式是专制型养育,包括直升机专制型和忽视-专制型。

更多中国父母的养育行为往往结合了两种不同模式的某些做法,有的父母(通常是父亲)经常忽视孩子,即使与孩子沟通, 往往也是一副居高临下、颐指气使的专制者面孔。忽视而专制可以说是最差的一种养育模式,比忽视加放任/放纵还要糟糕。

相较于西方父母,中国专制型父母缺少对子女主体性、人格、权利、自由、自尊的基本尊重,甚至就是缺少这方面的意识,彼此隔着一道人文主义的鸿沟。

父母表达爱的技术和能力亟待翻转式的改变

父母爱孩子的本心无可置疑,然而,主观的爱的表达未必等于爱的接受。从父母的角度讲,无论他们做什么:逼迫、威吓也好,贬低、羞辱也好,吼骂、责打也好……无不是爱的表达——“都是为了你好”。然而,孩子的感受却不是这样。

他们关心的不是父母爱的本意,而是父母的具体言行。那些“还不都是为你好”的言行让他们受伤。“恨铁不成钢”也是恨,爱孩子,需要做到言语、行为与本心一致。爱要通过温暖、滋养心灵的言行表达。我们表达爱的技术和能力需要翻转式的改变。

在“不让孩子输在起跑线”的魔咒下,多少父母心急火燎地赶着孩子奔跑在通往“成功”的路上,这是焦虑的根源,同时导致很多非理性的行为——就跟前述案例中的父亲一样。

有必要问一下,什么是成功?

为什么成功那么重要?

我们的做法真在帮助孩子成功吗?

以考大学、考名牌大学为目标的成功观太过狭隘,通往成功的途径并非只有这么一条。当代人普遍接受了社会化、物化、简单化的成功标准,将其化约为金钱、地位、名头,并有为了成功不择手段、不问道德、良知的倾向。这是对成功的误解。

根据字典释义,成功指达到或实现某种价值尺度的事情或事件,从而获得预期结果。成功包括精神与物质两方面。只要每个人根据自己的目标,不断奋斗,体现出自我的价值,无论结局如何都可以是成功的人。

父母有必要扩大视野,去除执念,超越狭隘的功利标准,置换内心的养育目标,采取更多元、宽泛、尊重孩子主观感受的成功观;珍视眼前独特、唯一的孩子,而不是把他作为实现父母设定的理想目标的工具。

让孩子作为自己人生的主体,如其所是地爱、珍惜、接纳、尊重自己的孩子,无论孩子聪明、愚笨,学习成绩好坏,都积极发现和张扬孩子的优点与长处,帮助孩子形成自身的优势和自信;为孩子鼓掌,让孩子始终保有自信——每个人都可以做独特的、成功的自己。

其实,与其说我们关心成功,不如说我们关心的是孩子的幸福。我们把成功等同于幸福。

有必要追问:什么是幸福?

对此,很多父母未必有深入的研究和思考。

我赞成国际知名幸福研究专家、伦敦政治经济学院行为科学教授、英国政府幸福调查问卷设计者保罗?多兰的定义:幸福是人生过程中体验到的愉快和意义,两者越平衡,过程中体验的愉快和意义越多,人生的幸福总量就越大。他特别指出,未来的幸福不能弥补当下的幸福损失。

“十年寒窗”,幸福很少、痛苦很多,考上大学还能聊以自慰,对于那些考不上大学的人,过程中的痛苦就是幸福的净损失。

美国哥伦比亚大学哲学博士霍华德?金森研究“人的幸福感取决于什么”,结论是:“所有靠物质支撑的幸福感都不能持久,都会随着物质的离去而离去。只有心灵的淡定宁静,继而产生的身心愉悦,才是幸福的真正源泉。”

史上持续时间最长、最全面的精神心理健康研究格兰特研究历时75年,从上个世纪30年代开始,持续追踪268位哈佛学生的人生,求解“幸福密码”,得出的结论是:对于幸福人生,最终,爱、关系最重要——而不是我们以为的金钱、权力、地位。

金森的研究和格兰特研究都揭示了幸福的主观、精神特性,可以给我们很好的启示,父母们不妨以此对照和修正自身的观念与做法。

我们在定义成功和幸福时,受制于物质极度稀缺的恐怖记忆,关注匮乏性需求,严重忽视了存在性需求。

另一方面,大学、名牌大学毕业证未必能兑换为好工作、高收入、高地位。因为,我们的养育方式有重大缺陷,没能真正帮助孩子做好对接职场、社会的准备——甚至不能帮助他们建构良好的亲密关系。

养育过程中,我们在一些方面做得过多,在另一些方面又做得太少,甚至反向作为。

我们让孩子在围绕考试的学习上投入的精力过多;了解和发展自身潜力、兴趣的机会过少。结果,孩子的知识单薄,视野狭隘,认知水平、判断能力低下;

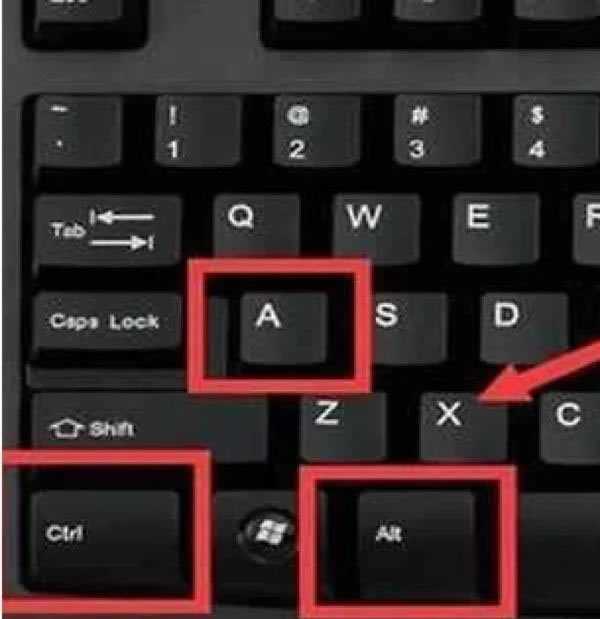

我们不假思索地把孩子交给学校,让孩子长期承受超负荷的“知更鸟式”教学和刷题式学习,磨灭了孩子的好奇心、求知欲、内驱力、创造性,形成学习厌腻、懈怠,这无助于他们成为终身学习者;

在物质生活上,我们拼命富养孩子,却对孩子的思想、精神、心理状态关心不够;传递庸俗市侩的生存哲学,不讲公平正义、是非对错,导致孩子价值虚无、价值观混乱;

在生活上,我们包办代替,没有帮助他们锻炼生活/生存能力、人际交往能力、情绪调节能力、解决具体问题/面对困难的能力。因此,孩子们身体长大,却没有做好独立自主的准备,也缺少自信心、自我效能感;

当孩子遭遇学习困难,最需要我们同情的时候,我们情绪失控,以批评、责备为主,正面帮助不够。这无助于鼓励孩子尝试以平常心看待失败,探索走出失败的方法,形成对他们一生至关重要的抗挫力;

我们对孩子指挥、命令较多,尊重、倾听较少;我们不鼓励思想自由、人格独立,要求孩子言听计从,否则就是“不听话”、“叛逆”;

我们对孩子否定、批评、论断较多,肯定、赞扬、认同较少;悲观、虚无色彩浓厚,乐观、理想主义缺乏。

许多父母在理论上知道培养孩子的自尊心、自信心很重要,在现实生活中又经常贬低孩子。从人格、尊严的意义上讲,我们是在勒索,甚至虐待孩子。

难怪当代子女与父母的关系普遍质量不高,不仅是学业“失败”的孩子,就是成绩很好的孩子,对父母也颇多怨言、怨恨。

我们与孩子互动的方式,反映了我们没有把孩子视为平等、独立、有尊严、有自由意志的主体;我们没有把父母子女之间彼此分离、把孩子的独立作为养育目标。

孩子是民族的未来。不正常的亲子关系以及不正常的养育模式如果不能从根本上改变,我们民族的未来能让人乐观么?

思想决定行动,行动决定后果,后果是观念的果实。果实,有大有小,有苦有甜。如果说中国式养育的效果与父母的初衷南辕北辙,那么,我们首先要反思的,不是后果本身,而是导致后果的做法及其背后的观念。

大多数中国父母是程度不同的专制主义者

有位80后父亲固执地认为:孩子必须惧怕一位家长才行,夫妻之中必须有一个人唱白脸,这样才“镇”得住孩子。

他当仁不让地承担起这个令女儿害怕的角色。孩子从小就受到他的唠叨、吼叫、打骂,如他所愿,孩子确实怕他,只要他在身边,她就感到紧张。7、8岁的她已经琢磨着如何远离父亲,请求妈妈让爸爸搬到单位吃、住,工资也不用亲自送回家,银行转账就行了。

他的观念来自他成长的家庭。他小时候就是这样被对待的。这是他熟悉和习惯的方式。

他的观念和做法在中青年父母中有代表性。

父母为什么需要孩子惧怕自己?为什么需要“镇”住孩子呢?这样的观念背后,有着对孩子怎样的想象?又隐藏着怎样的亲子关系认知?

父母之所以需要孩子惧怕自己,无非是为了便于管理。我们想象,因为孩子惧怕自己,就容易做到令行禁止,无须花时间了解孩子“不正确的”想法、体会孩子“幼稚的”情绪,不需要解释、沟通、协商以至于达成共识,甚至根本不需要达成共识;如果孩子犯了“错误”,也就是说言行不符合家长的意志,施以言语打压、暴力处罚,就可以达到纠正的目的。

这是一种专制主义的养育方式。

在养育哲学的意义上,大多数中国父母是程度不同的专制主义者。

反抗是孩子生命成长的必须

在当今世界,专制独裁的名声不好,属于政治不正确,中青年家长很难把自己同专制独裁联系起来,自我感觉良好,以为自己开明、民主。事实是,我们常常知行背离。

肖肖留学海外名校,一个学年下来,多门功课挂科,情绪崩溃,瞒着父母,放弃了学业,还断绝了与父母的联系。终于在本市的出租屋找到他时,父母既惊且怒,他的一句话让崇尚自由、民主的父母无话可说:“你们什么时候给过我自由、民主?!”他控诉父母不爱他、不信任他,列举了父母在他小时候威胁不要他、关他黑屋子、扔掉他喜欢的书、强行要他去他不想去的学校等诸多“暴行”,指控他们否定他的看法,强加他们的观点,让他失去了朋友……,以至于“听见我妈的声音我就感到毛骨悚然”。

专制的养育方式在孩子小的时候可能还有效,随着孩子自我意识的增强,很多家长在孩子小学高段、初中,就开始遭遇孩子的抵抗,有的家长甚至在孩子更小的时候就已经力不从心了。我们惊呼孩子“叛逆”了。

所谓“叛逆”,无非犯上作乱的意思,这个词本身已经预设了父母和子女之间统治者与被统治者、彼此权力不对等、身份不平等的意识。

我有不同的看法。

“叛逆”之说弄错了亲子冲突的根源,打错了板子,误导了父母,是典型的父母生病,孩子吃药。实际上,没有叛逆,只有父母不适当地对孩子空间的介入、干扰,不尊重孩子的主体性,压抑孩子的权利、压制自由、天性,不讲公平、正义,孩子才会不服从,进而反抗。

如果你的孩子反抗你,我得恭喜你!反抗是生命成长的必须。孩子有反抗的意识和能力,说明一切还有救。

孩子对父母有力、成功的反抗意味着对父母遮蔽和压迫的超越,对父母经验、认知天花板的突破。真正在意子女成长、自我实现,而不是关心自己的权力、面子和控制的父母,一定会对子女的反对、反抗表示理解、欣赏,甚至鼓励。

深究起来,专制主义的父母对孩子的想象是很负面的,诸如无知,容易犯错误;没有独立意志,即使有,也是坏的,因此需要打击,必须纠正到父母理解的正确思想和做法的轨道上来;孩子还常常是懒惰、贪玩、好吃、不求上进的,不知道自己在做什么,不知道什么对自己好,不关心自身前途和未来,因此需要被指挥、命令、规范、控制,不然,就要出问题、走弯路,甚至被毁掉。

家长也有意无意预设了自己的全知全能,理由无非是家长有阅历、有知识、有经验,不仅知道什么是成功,还知道通往成功的直路,因此,孩子按照自己规划的道路走,按照自己的指挥行事,不就万事大吉了吗?

进而言之,专制独裁式家长的观念中,父母生育、养育子女,对孩子有恩,子女从属于父母,彼此是主从关系。实际上,不少父母在抨击子女反叛时,都会说这么一句:“生你、养你,吃着我的,用着我的,还不听我的话!”——前述那位心理崩溃的女生为什么提出不想花父母的钱,为什么小小年纪就想要打工?因为她专制独裁的父亲常常拿“养”她这话压她。

怀揣居高临下的心态,很多父母忘了子女有自尊心、尊严,对子女说话,态度、语气、用词、用语,常常尖酸刻薄,好比语言的子弹、原子弹,即便对仇敌也不过如此,却美其名曰“恨铁不成钢”、“都是为你好”,掩盖情绪失控、简单粗暴的真相。那其实是不敢诚实面对自己,为自己开脱的遁词,典型的自我美化自我感动,无助于问题的解决。

爱孩子的初衷固然毋庸置疑,但我们并没有意识到,爱最重要的不是表达,而是感知、接受。

很多父母可以认同吼叫、打骂是专制行为,殊不知,对孩子随时的指挥、命令、否定、论断,同样也是,对孩子的心理伤害、思想局限也会很严重。

人本主义心理学家亚伯拉罕?马斯洛认为,专制主义养育方式不利于儿童自由而充分的成长,压抑儿童天性,他形容好比是给儿童穿上一件紧身衣,容易导致儿童人格问题、心理障碍。

另一位人本主义心理学家弗洛姆区分了 “专制独裁的良知”与 “人文主义的良知”。前者乃是儿童将父母等外在权威确立的戒律,内化为自己的心声。这种良知不是基于个人自己的价值判断,而是为了获得奖励和害怕惩罚所采取的权宜之计——难怪很多孩子没有找到自己的声音和形成自己的价值观,也难怪有些孩子小小年龄就成了两面派,当着家长的面一个样子,背着家长的面另一个样子。

相反,“人文主义的良知”则不受父母制裁与报偿的影响,是存在于儿童个人心中真正自我的心声,是对自我的真诚关爱与肯定,有助于个人完整人格获得健全和谐的发展。

诚哉斯言!除了两位思想家谈到的对孩子个人人格的负面影响,专制独裁式养育还导致亲子关系的紧张与冲突。

当代中国父母的养育思想正处于传统专制主义向现代人文主义的过渡阶段,固然接受了一些人文主义的养育理念,实践中仍呈现出浓厚的传统家长制、专制独裁色彩,而我们的孩子,有更高的自由意识和权利要求。

曾经接访过一对母子。

儿子小胜上初三,成绩优秀,老师欣赏,是同学中深孚众望的班长。然而,妈妈眼中的他完全是另外一个样子:不学习、沉迷网络游戏、夜不就寝,粗言秽语骂妈妈、把妈妈推倒在地、扭伤妈妈手腕、把妈妈锁在家门外,还怼外婆、骂舅舅、打姨夫……在妈妈口中,他冷漠、残酷、没有人性,“是个人渣”,她甚至担心儿子会要了她的命。

一个优秀的好学生、好班干部,怎么变成了这个样子?

妈妈归咎于孩子迷恋网络,失去人性。

儿子沉迷网络、怠于学习,跟他与母亲日益严峻的冲突,不是因果关系啊?

不学习、迷恋网络游戏就算了,为什么不认妈妈?为什么骂妈妈脑残?为什么说“你听不懂道理,我只有用拳头说话”?

儿子头脑错乱、有精神病吗?

没有。

从小就这样吗?

不是。

她开始回忆母子关系变化的节点性事件。

半年前,儿子夜间开始锁门睡觉,她怕儿子踢被子、感冒,需要进屋给儿子盖被子(其实是为了监督、窥视他,防止他不好好做作业、看小说、打游戏吧?她羞涩地承认),坚持要儿子开门睡觉。几番争执不下后,趁着儿子上学,她叫来弟弟,把儿子房门的锁芯给取了。儿子放学回家看到门锁没了,立马暴怒了。

推倒她、扭伤她,都发生在儿子要上网,她强行断掉网络的时候。

母子交火的另一个事件是,未征得儿子同意,母亲把儿子小姨赠送他的iPad交给班主任老师,母、子和老师签了一个三方“协议”:iPad由老师保管,待中考取得理想成绩后交还……

我理解了为什么儿子骂妈妈是“强盗”、 “脑残”,为什么儿子觉得外婆、舅舅、姨父不可理喻,因为他们是非不分、不讲道理,还非要强加他们的浆糊逻辑,诸如,无论如何,她是你妈;你妈都是为你好;你妈养你不容易,你忘恩负义;你比弟弟大,所以你必须让着他……

透过妈妈的叙述和与儿子的交谈,我看到一个权利意识觉醒,要求讲道理、讲公平、辩是非,要求拥有学习、休闲、作息时间安排自主权和个人隐私、个人空间的少年。

他妈妈没有听见他最激烈的怒吼,“不把我逼到动手,她就不会闭嘴”,他诉诸暴力,对妈妈“揭竿而起”。

通过交谈,妈妈认识到了自己是问题的根源,减少了对儿子的干预,尊重他的自由和自主权,母子关系自然就缓和了,不到三个月,孩子就主动告别了游戏,恢复了正常作息时间和精神风貌,顺利考上了本校直升。

面对专制家长的控制、逼迫,长久忍耐的那位女生崩溃了,父母也因此陷入深深的自责、追悔和痛苦;选择反抗的男生却争到了自己的自由、自主,被逼之下,他的妈妈退回到一个合适的位置,儿子、母亲各自安好。

解决之道——人文主义养育模式

中国式养育的危机,是父母专制养育所致,解决之道是人文主义养育思想及其支撑的权威型养育方式。

作为一种哲学思潮和世界观,人文主义是欧洲文艺复兴的灵魂,是新兴资产阶级反封建的进步思潮,它肯定人性和人的价值,要求人的个性解放和自由平等,推崇人的感性经验和理性思维。

教育领域的人文主义,指以人文主义哲学与世界观指导教育实践。

西方的人文主义教育经历了古典人文主义教育和现代人文主义教育。

最早的人文主义教育以个人主义为核心,提倡以“人”为中心,歌颂“人”的价值和力量,反对封建教会宣扬的神性至上;要求自由、平等和个性解放,反对中世纪的宗教桎梏和封建等级制对人的压抑与束缚,提倡科学,推崇理性等,对当时的教育产生了重大的影响。

现代人文主义教育思想是20世纪60、70年代在美国盛行的一种教育思潮,它继承了西方历史悠久的人文主义教育传统,以现代人文主义哲学和心理学为基础,着重强调培养人的整体性、全面性和创造性,尊重学生的价值、自由、道德、理性、情感,以人的“自我实现”为教育目标,培养学生的健全人格,提出了适应学生身心发展规律的教育教学方法。

还孩子自由,对孩子放权

西方人文主义哲学思想和教育思想历史悠久,不仅深刻影响到学校教育,也影响到父母的养育实践。西方父母普遍把孩子视为人格上与父母平等的人,从小把孩子作为平等、独立的个体对待,西方孩子拥有更多的独立、自由、自主;父母像尊重成年人一样尊重孩子,体罚孩子是违法行为,家长也很少吼叫孩子,对子女的命令、控制、指挥、压抑比较少,亲子关系中,民主、协商、沟通、倾听、孩子自主比较多。

西方科学技术发达,发明创造领先世界,不仅与人文主义教育思想和实践息息相关,也与人文主义养育思想和实践密切相关,个人有了更多自由成长、自由发展的可能性。而因为有了亲子之间的平等、独立、尊重,他们的亲子关系也更轻松,彼此掣肘更少。

无论教育还是养育,中国还没有经历过像样的人文主义洗礼,既面临着清理和摆脱传统家长制、等级制、家长专制独裁这些基本上属于西方古典人文主义时期的任务,也需要借鉴和整合西方现代人文主义教育思想。

我们的父母敢于破除那些自以为是的自我认知和亲子关系想象,尊重、平等对待作为另一个生命的孩子的人格吗?敢于对孩子放权,敢于承认孩子离不开自己指挥的想法其实是虚妄和投射吗?

斯坦福大学教授特瑞?卡塞尔认为:“父母就是拿来愚弄和蔑视的……即使是最受尊敬的传统也是用来突破的;创造力理所当然存在于个体而不是群体,在于青年而不是老人……在象征意义上和其它方面,个人权利的伸张不可避免地始于孩子最初对家长的反叛。”

在科学技术日新月异、传统经验失灵的今天,卡塞尔的话可谓振聋发聩。孩子越对我们言听计从,就越可能被我们的观念和经验局限。

如果可以在养育中贯彻人文主义基本精神和教育思想,允许孩子独立、自由,不是把孩子的不同意见和感受视为需要“镇压”、“纠正”的行为,而是鼓励自由思考、辩驳,培养“批判性思考”能力和做决定、承担责任的能力,那么,当今中国式养育中的主要问题、亲子关系问题,可以得到极大的改善,有助于我们养育我们希望的那种孩子,收获我们喜欢的亲子关系。

毋庸争辩,这同时也是为社会培养更积极有为的公民和推动社会进步的生力军。

热点阅读

推荐阅读

精彩推荐

阅读排行

-

菠菜和坚果,防脂肪肝

过量饮食会导致肝脏中甘油三酯...... <详情>

-

常揉腹部有6大养生奇效

一、促进肠蠕动,消除便秘揉腹...... <详情>

-

朱莉切除乳腺引质疑:背后潜藏巨额利益

5月14日,好莱坞女星安吉丽...... <详情>

热门搜索