感恩教育:从直觉到自觉

感恩是伦理与道德生活中的常见现象,却是“伦理学的一个尴尬”,因为主要的伦理学派都不能令人信服地解释感恩。比如功利主义,由于感恩的情感性,功利主义的利益权衡框架解释起来总显得“不在一个频道上”。感恩也不是一个义务,“感恩作为一个义务听上去像一个笑话”,一旦把感恩当作义务,那这感恩已经不再是自然、自发的情感,成了一种被动的要求,义务论在感恩问题上也显得“力不从心”。契约论与感恩更是不合拍,从契约或约定的角度去思考感恩,已经将感恩交易化了,是对感恩的降格。德性论虽然抓住了感恩的情感性,看到了人的情感的可贵,但如果只从情感去解释感恩,也有使感恩失去“实体”支撑的问题。正是因为感恩现象的特殊性,伦理学在面对它时就显得有点无所适从,甚至是自相矛盾了。比如亚里士多德对感恩就比较戒备,“给予人好处使他优越于别人,受人好处使得别人优越于他”“受惠者是被施惠者超过的人”“大度的人始终记得他给人的好处,不记得他受于人的好处”。亚里士多德对感恩的矛盾态度显露无遗,一方面肯定给予别人好处,另一方面又担心受人好处使人处于劣势地位,直至走向有忘恩嫌疑的“不记得受于人的好处”。

作为伦理学之尴尬的感恩在教育学里,尤其在教育实践之中却是“理所当然”的。教育者一方面不假思索地将自己置于施恩者位置,将学生置于受惠者位置,或隐或显地要求学生对自己感恩,另一方面通过间接的教育暗示、苦口婆心的直接劝说、专门设计的活动促使受教育者感恩父母、他人、社会。在伦理学里尴尬的感恩在教育学里为什么能够这样畅通无阻呢?原因在于教育学、教育实践给感恩许多美好的预设,包括感恩既然是美德,感恩教育就是理所当然的;感恩越多越好、越感恩越好;无论什么样的感恩教育方式,只要激发出受教育者的感恩之情,就是好的。正是在这些不假思索的预设下,各种感恩教育方式“大显神通”。面对各种激烈甚至是极端的感恩教育活动,有人欢欣鼓舞,也有人隐隐感到不妥。问题是,即使感到不妥,限于对感恩缺乏思考,慑于对感恩和感恩教育的美好预设,也不知道这“不妥”在哪里,不知道适合、适当的感恩教育是什么样子的。

本文的目标就是透视这种直觉性的感恩教育的种种危险,然后建构感恩的基本理论框架,包括感恩的人际结构、心理行为结构,探索感恩的本性与形成规律,并以感恩理论为指导去标示感恩教育的基本理路。

一、直觉性的感恩教育及其危险

直觉性的感恩教育,显示出一种想当然性。一个需要慎重考虑的问题是,这种不假思索的感恩教育,真的没有危险吗?答案显然是否定的。

1.强化不平等人际结构,牺牲受惠者尊严

感恩是一个人际现象,依附于人际结构。不同性质的人际结构,对感恩的限定也就不同。在等级性人际结构中,人际关系是不平等的。在这样的人际结构中,施恩与受惠很容易变成既定不平等关系的强化因素。处在等级结构优势端的人,通过施恩(不一定是出于真心、爱心)获得受惠者的负债感,使自己的优势地位更加牢固。处在等级结构劣势端的人,一方面离不开别人的帮助,另一方面别人的帮助又给其强烈的负债感,加重其对他人的依附性。可以说,等级性人际结构创造了等级性、负债式感恩,而等级性、负债式感恩又创造、加重了等级性人际结构。

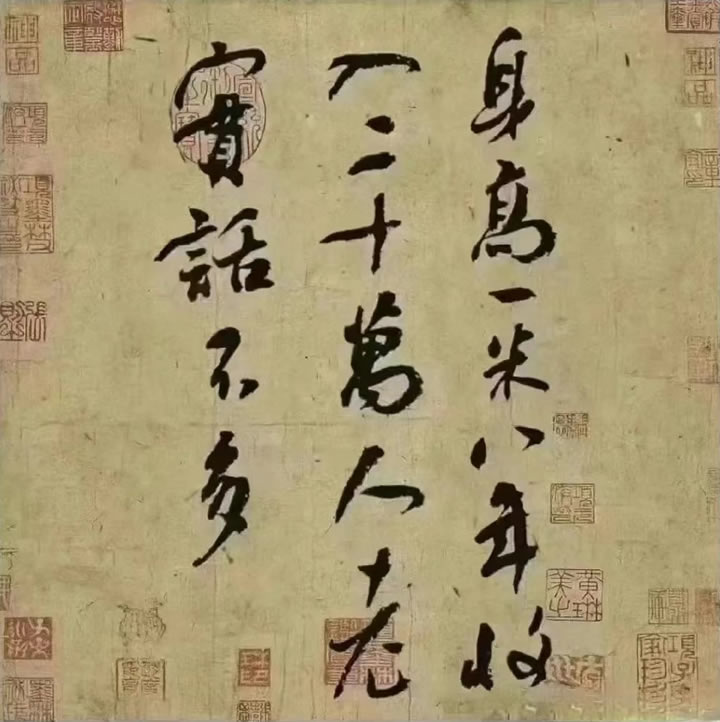

感恩道德与等级性人伦结构的紧密结合,在中国古代封建文化中表现得尤为明显。封建文化以不平等的人伦作为骨架,以恩情作为基础来建构伦理道德体系。这种感恩道德,依附于不平等的垂直关系,即君臣、父子、夫妇、长幼、朋友,上方是施恩者,下方是受惠者(感恩者),感恩中伴随、强化着人身依附关系,伴随着上对下的优越与支配、下对上的自贬与卑从。从近代以来的反帝、反封建到中华人民共和国成立将近70年,封建社会已经崩塌一个多世纪,但几千年封建文化的心理沉淀不会一朝尽去。封建社会的感恩旧习与思维方式在直觉性的、不假思索式的感恩教育中依然阴魂不散。

流行的、惯用的感恩教育一般有三个特点。一是恩情膨胀,即无底线、不顾客观事实地夸大施恩的恩情,将施恩者抬得高高的。二是要求受惠者感激涕零,放弃自尊,用自贬、自贱来表达感恩的强度。三是选择性无视劣势方的善意与贡献。子女与学生相对于父母和教师是弱势方,但他们对父母和教师也有这样那样的关爱,作为受惠方的父母和教师也要对子女和学生感恩,但直觉性的感恩教育直觉性地认为只有父母和教师才是施恩者,对子女和学生的好心与关爱选择性地视而不见,只是将他们置于负债与亏欠的位置。不假思索的感恩教育的这三个特点,都指向了不平等的人际结构,突出、强化人际等级,不惜牺牲弱势者的尊严。

2.强求感恩,陷入施恩图报的泥沼

没有理论指导的直觉性感恩教育,基于不切实际的感恩预设,往往滑向强求感恩。强求感恩的感恩教育,特征明显。一是威胁,即用“忘恩负义”这一严重的道德指责来威胁受教育者。二是直接要求回报,这里面的逻辑是,别人帮助你了,你就要报答。三是混淆职责与恩惠,将出于职责的行为统统归结为恩惠。人与人的关系复杂多维,不能为了感恩教育将复杂多维的人际关系简化为施恩与受恩这样单一的关系。即使是父母子女关系,也不是单一的施恩与受恩关系,父母养育子女,一方面是出于对子女的天然之爱,另一方面也是源于作为父母的责任。四是混淆社会角色与施恩行为本身,一个人只要做了别人的教师、教练,似乎无论其行为是否符合职业要求和职业道德,都成了学生、队员的“恩师”。实际上,职业角色是一回事,是否尽心尽力、是否真有教育之爱是另外一回事。用职业角色行为替换教育爱、替换施恩行为显然是非理性的。

对感恩的强求和过分强调很容易陷入施恩图报的泥沼。强求式的感恩教育用忘恩负义开道,强求感恩、要求回报,夸大成年人行为的付出和牺牲以增强未成年人的亏欠感,体现出施恩图报的心理定式。感恩以爱为基础,是对爱的回应,没有爱也就不可能有感恩。施恩图报里没有爱,有的只是利用,所谓“施恩”不是为了对方,不是替对方着想,而是为了自己,为了获得报答。这时候“施恩”只是手段,获取报答才是目的。如果揭去伪饰,施恩图报的本质是交换,而且还是一方带有道德优越感和道德挟持的交换,“受恩者”(也许实际上是受害者)因为巨大的亏欠,似乎怎么报答都不足够,还要搭上自己的独立与尊严。

3.无条件感恩,走向人性与道德的对立面

不加区分、不假思索的感恩教育,受到了积极心理学的加持。积极心理学把感恩当作一种积极情感,着力揭示感恩在消除消极情绪、增进幸福感、改善人际关系等方面的积极作用。确实,感恩让我们看到他人、世界的善意与阳光,并回以善意与阳光,激起人性与世界的美好,我们在感恩中通常能够有积极甚至是幸福的体验。但如果以此为依据,推行无条件的感恩教育,与怀疑一切、看什么都是消极的态度一样是错误的。第一,人有喜怒哀乐,正是不同性质的情感构成了人的情感光谱,如果只要积极情感,不要消极情感,就会使人的情感单一化,失去情感的丰富性。第二,所谓消极情感,也并不总是消极的。比如,痛苦对情感主体来说是消极的,但没有这种消极的情感体验,就不可能有同情、仁慈等道德情感。第三,感恩事实上也并不仅仅是积极情感体验,在特定情况下,感恩里也有亏欠、歉意、内疚、尴尬甚至痛苦等消极情感体验。

在直觉性的感恩教育中,与积极情感膨胀相伴随的是感恩泛化,即要求学生总是以感恩的心态面对他人与生活,对什么都感恩。感恩作为一种情感、品质、美德,也是有条件的,不是无条件的越多越好。第一,感恩是一种自然情感,人不会对什么人、什么事都产生感恩情感,泛化的感恩违背的就是感恩情感的自发性、自然性,是一种感情强求。第二,感恩不是终极价值,感恩之外还有其他价值,一味强调感恩就有违背其他德性的可能。第三,感恩是一种激发出来的反应,如果他人没有善意、没有爱,却一味要求学生感恩,对学生显然是过分的、不公平的要求。第四,感恩实际上是一种道德智慧,对该感恩的感恩,对不该感恩的不感恩。感恩的泛化,要求学生对什么都感恩,实际上不是增进学生的道德智慧,而是妨碍学生道德智慧的生长。

直觉性的感恩教育,其危险不限于以上这些方面。由此看来,充分理解感恩的本性,探索感恩教育的理路,建构一种基于感恩本质的感恩教育,至为关键、迫切。

二、感恩的人际与心理结构

直觉性感恩教育的问题在于对感恩的本性不了解,对感恩有这样那样不符合事实和逻辑的美好预设。那么,要避免直觉性感恩教育的危险,要找到感恩教育的基本理路,就必须厘清感恩的人际与心理结构,认清感恩的本性。

1.感恩的人际结构:“三阶感恩”?

感恩是一个人际现象,我们首先要认识的就是感恩的人际结构。伦理学关于感恩有“三阶感恩”与“二阶感恩”的区分。所谓“三阶感恩”,即感恩是由施恩者、恩惠、受惠者三个要素组成的;所谓“二阶感恩”则是指只有恩惠和受惠者,施恩者不清楚或不是具体个人的感恩。在伦理学中,“三阶感恩”是感恩的基本结构,几乎所有研究者对此都没有异见。即使是“二阶感恩”的赞同者,也只是把“二阶感恩”当作“三阶感恩”的一个特例或简化形式,没有人用“二阶感恩”去否定“三阶感恩”。那么,“三阶感恩”就是感恩的人际结构吗?在感恩三要素中,有施恩者、受惠者,有联系施恩者与受惠者的恩惠。但恩惠是施恩者发出的,是施恩者的善意、善行,受惠者的善意、善行在哪里呢?也就是说,在“三阶感恩”里,施恩者是有情有行的,而受惠者的情与行则是未提及的。实际上,如果只是施恩者的善行到达了受惠者,而不知道受惠者有什么样的情感和行为,根本谈不上感恩。因此,广为流行的“三阶感恩”并不是完整的感恩人际结构,感恩的人际结构应该是由施恩者、恩惠、受惠者、感报(感恩之情与报答行动)这四个要素组成的循环结构。

“四要素”的感恩人际结构,与“三阶感恩”相比,有明显不同的特点。第一是有了对称性。在“三阶感恩”中,没有提及受惠者的情和行,施受双方失衡。“四要素”结构,补充了受惠者的情与行,感恩结构有了对称性和均衡性。第二,“三阶感恩”缺少受惠者的情与行,还因为这一环节的缺失使这个结构变得单向,即只是由施恩者指向受惠者,没有受惠者指向施恩者的回路。“四要素”结构,使感恩的人际结构变成双向循环的结构,即施恩者以自己的善行去帮助受惠者,而受惠者则以自己的感报回应施恩者,形成了施恩与报恩的循环回路。

可以把感恩四个要素所形成的循环结构分为两个部分:前一部分是施恩者及其善意、善行,这是感恩人际结构的“前端”,感恩的激发部分;后一部分是受惠者及其感报,这是感恩人际结构的“后端”,是感恩本体部分。先看“前端”部分。第一,施恩者的善意、善行(从受惠者的角度看则是恩惠)必须是自由、自愿的,被迫、非本意的行为也许客观上对别人有益处,但因为不符合施恩人际结构中施恩者的主体要求,不是施恩行为。第二,施恩者的施恩行为必须是符合道德的,以非道德的方式施恩,虽然也可能使特定对象受益,但这种施恩由于与道德相抵触,也就不符合感恩的基本要求。第三,在感恩人际结构的“前端”中,施恩者的善意与善行是最核心的内容。所谓善意,就是能够为对方着想,帮助对方实现其在道德上可以接受的目的。既然是善意,就意味着不要求回报。如果施恩者越出这一界限,不是为受惠者着想,而是以帮助行为为自己着想,在帮助他人之后要求对方回报,那这就不是施恩,而是“投资”“交换”,其得到的回报也就不是感恩,而是“收益”“利润”。

再看感恩人际结构的“后端”,即受惠者及其感报。感报不是无缘无故产生的,而是由施恩者的善意、善行引发的。一个人品德很高尚,如果无恩于我,我只会欣赏、敬重他,但不会感恩于他;一个品行不端的人,却对我有善意、善行,以符合道德的方式帮助了我,我也会感恩于他。施恩者不图报,相应的,受惠者的感报也是自然、自发的,不是被迫的,一旦被迫、强求,感恩就变成了交易,就远离了感恩。感报是情感与行动的“二重奏”,即感恩之情和报恩之行。感恩之情是报恩之行的驱动力,而报恩之行则是感恩之情的行动表达。

2.感恩的心理结构:情、理、行

感恩的人际结构是将感恩放在人与人之间来考察,既包括感恩的“后端”,也包括感恩的“前端”。关于感恩心理结构的思考,是对感恩人际结构的“后端”,即感恩人际结构的主体部分的聚焦,集中观照感恩者本身的心理结构。

如前所论,感恩是由他人善意、善行引发的反应。施恩者如果没有爱,就不是真正的施恩而是“交易”,同样,感恩里如果没有爱,也不是真正的感恩,而是“还债”。感恩首先是一种情感,那么感恩里有没有“理”呢?这是感恩研究中相对薄弱的环节。如前所论,施恩不图报是施恩的前提条件。但如果我对一个人好,总是为他着想,根本没有要求回报的意图,但他对我的善意根本不在乎,毫无感恩之意,时间稍长,我也会感到不舒服,甚至会有不平之意。反过来,如果我是一个知恩图报的人,感受到了别人的善意、受了别人的恩惠,虽然别人并不求回报,但如果我真的没有报答他,内心也总会觉得隐隐不安、有所亏欠。也就是说,无论是从施恩者的角度,还是从受惠者的角度,在感恩结构里,情之外,还有一个“理”。当然,这里的“理”不是理智、理性之“理”,而是“情理”(前文说感恩是由情和行构成的,似乎没有理的位置,那是将理归在情里的,情理一体)。情也好,理也罢,都是内在的,但感恩又不能只是内在的,必须有所行动。一方面,感恩之情驱使我们去行动,另一方面,他人的善行也需要我们以行动去回报,否则就有悖感恩之理。事实上,如果只有感恩之情,甚至也有感恩之理,但没有感恩之行,我们仍可能是忘恩负义的。总起来看,感恩的心理结构是一个由情、理、行组成的综合性结构。

对感恩是一种情感,伦理学、心理学、教育学诸领域的研究都有共识,也符合普通人的日常直觉。至于这种情感的性质,则众说纷纭了。感恩之情是由爱引发的,是“以爱应爱”,这一点毫无疑问。问题是爱有多种存在形态,并不都是积极的。感恩也可以是消极情感。一方面,施恩者的善意本身就可能是由消极情感驱动的,比如看到我们痛苦,别人很是不忍,我们的痛苦激发了他的痛苦,所以伸出援手;另一方面,我们对别人的感恩之情,既有感激、称赞、敬佩等积极情感,也会有亏欠甚至痛苦体验,尤其是在施恩者作出巨大牺牲的情况下。

感恩是由爱激发的爱,因此具有自然性。可以从两个方面去理解感恩之情的自然性。一方面,在正常情况下,感恩之情会自然发生。原因在于人是爱的存在,爱是使人得以诞生、得以发展的力量,也是人深沉的精神需要,别人的爱在我们这里一般都会得到响应。另一方面,自然性也是指不可强求,“强扭的瓜不甜”,强求的感恩里也没有感恩之情。

不少学者从负债的角度去理解感恩,感恩即还债。这样理解的最大问题是感恩的物质化、利益化、交易化。我受了别人恩惠,产生了感恩之情,如不能报答,内心总有亏欠感,总觉得占了别人“便宜”。感恩的复杂就在于,我们虽然不能将感恩物质化,但如果我们只从情感的角度去理解感恩,实际上是为不感恩开了方便之门:我在心里感激就行了,用不着用行动去感恩。这样的感恩失去了实体支撑,看上去没有掺杂利益,但实际上却是虚空甚至虚伪的。

物质化不行,纯感情化也不行,感恩作为“伦理学的尴尬”再一次得到印证。有学者在感情之外,引入社会公正的概念,认为感恩有双核,一是爱,二是社会公正。受惠者感恩,作出报答,是社会公正的体现;受惠者得到恩惠,如果不报答,就是对社会公正的违反,虽然施恩者并没有要求报答。这一思考的启发性在于从社会公正的维度去理解感恩。但社会公正有特定含义和特定使用领域,主要是用在社会生活的利益关系处理上,用在非功利性的、带有强烈感情色彩的感恩上,还是有张冠李戴式的不适。感恩既然是情感关系,何必借助社会公正概念而不引入情感公正、诗性正义概念?玛莎?纳斯鲍姆承接亚当?斯密、大卫?休谟等人的情感公正学脉,提出了诗性正义的命题,即我们在处理正义问题时不但要处理利益正义,还要处理情感正义;不但要运用理性,还要运用情感。比如,好人好运、坏人坏运给我们以畅快的公正感;好人坏运、坏人好运则给我们愤懑的不公感。也就是说,我们对公正和正义的理解,不单是理性的,还是情感的;不单是利益的,还是情义的、品行的。

感恩因情而起,使其中的理隐而不见。但我们可以从“忘恩负义”中发现情理即诗性正义的存在。“忘恩”是表,而“负义”则是里,“忘恩”之所以是错误的,原因在于“负义”(对诗性正义的违反)。也可以这样来理解,“忘恩”是行为,“负义”是行为的性质,即违背了诗性正义。由此可见,感恩里情和理是一体的,只不过在正常情况下,情在前、在显,而理在后、在隐。一旦走向感恩的反面,理与义就会显身向前了。有了诗性正义的支撑,我们可以不再避讳感恩中的回报问题。可以说,回报不一定都是感恩,但没有回报,感恩依然是未完成状态,即使你有满腔的感恩之情。回报只能是行动性的,不能是意念性的。

三、探索感恩教育的基本理路

从感恩的人际和心理结构中可以归纳出感恩教育的基本方向。首先,感恩人际结构的“前端”,即施恩者对受惠者的善意、善行是感恩的激发与发起因素,没有这一点,感恩人际结构的“后端”,即感恩的本体部分则无从产生。其次,感恩教育不但要进入感恩的人际结构之中,还要进入其心理结构之中,在感恩心理结构内进行,即“感恩中的感恩教育”。

1.有爱才有感恩

既然感恩“后端”是由感恩“前端”引出来的,那么真正有效的感恩教育不是在感恩结构之外绕圈子,而是深入感恩结构的内部,从感恩结构入手,将感恩教育建构成感恩结构的一个环节。具体说来,就是从感恩结构的“前端”入手,将感恩教育转换成引发感恩本体部分的因素。

弗里德里希?包尔生的想法深有启发,“感激是由仁慈和善行在一个健康的灵魂中引起的情感”。作为教育者,我们首先要对学生有积极的信念,即相信他们都有一个“健康的灵魂”。有了这样一个前提,剩下的就简单了,即以教育者自身的“仁慈与善行”去引发他们的感恩情感。感恩教育说起来复杂,但从这一点来看,又不复杂,教育者不用费尽心思去选择什么教育方法、设计什么活动,只要真心地去爱孩子、去关心他们就行了。道理如此,但我们也许还会有这样的疑问:“爱孩子就够吗?”“孩子一定就会感恩吗?”应该承认,在感恩教育问题上,不是单一因素所能决定的。但我们至少可以这样说:“有爱不一定有感恩,但没有爱一定没有感恩。”

用爱去激发爱,用教育者的善意与善行去激发学生的感恩回应是感恩教育的基本原理,这一点是没有疑问的。问题是如何去爱,怎样才是真爱。第一,教育的存在本来就是代际之爱,即上一代人爱下一代人的方式。如果上一代将教育当作控制下一代的工具,将下一代当作实现自己目的的载体,那就有违教育作为代际之爱的基本定位。第二,教育的“本心”是“关心你自己”,即帮助年轻一代看护自身存在、关心自己的灵魂与道德。人是道德存在,也是利益存在。物质利益是幸福的外在条件,或者说是“外在幸福”,因此人有追求物质财富的欲望和权利,但人的本性绝不在利益与财富里,而在精神与道德里。教育的“本心”就是帮助年轻一代从物质利益的束缚中解放出来去关心自己的灵魂与德性。如果反其道而行之,不是帮助学生关心自己的灵魂,而是帮助他们去追求物质利益,那就不是真正爱他们。这样的教育培养的多是自私的利益追逐者,不太可能是知恩图报的感恩者。第三,对学生的爱体现在对他们的切实关心上。为什么有的大学能够培养出那么多感恩母校、感恩教师、感恩社会的毕业生呢?研究显示,以下几个因素是关键:一是帮助行为;二是即使条件有限但能让学生感受到教育者的努力;三是对学生的关心、在意;四是良好、友善的学校环境。这些发现很有启发性。教育爱不仅是整体而弥散性的,也是具体而切实的。作为成长中的人,学生总会遇到各种各样的困难,有获得帮助的客观需要,教育者和教育机构如果能够及时发现学生的需要,给予他们切实的帮助,就是最为直接的感恩教育,最能激发他们的感恩之心。任何时代的任何学校都不是完美的,都存在无法克服的困难。教育者及教育机构是以此为借口推诿责任,还是在可能的范围内作出最大努力,学生是能够分辨的。一个学校是不是真正关心学生,是不是真正在意学生,不在于校方的口号与自我标榜,而在于学生内心的体验。同时,学校良好、友善的物理与人际环境也是体现教育爱的重要方式。

2.感恩中的感恩教育

感恩教育不是浮在表面,而是进入感恩的人际与心理结构内部,才是真实有效的。从人际结构出发,最直接的感恩教育就是以爱引爱、以心育心,这是进入感恩的人际结构。感恩的心理结构是情、理(义)、行的统一,那么,感恩教育该如何进入呢?我们知道,如果一个人没有处在感恩状态,感恩教育对他来说只是一个外在的说教,无法进入他的心理结构之中;反过来,如果他正处在感恩状态,他的感恩心理结构是处在激活状态的。既然进入感恩心理结构的方式就是激发感恩,那么有效的感恩教育就是“感恩中的感恩教育”或者是“以感恩进行感恩教育”。

感谢和称赞是一个切入点。感谢既是礼貌用语,也是感恩的初始形态和感恩的口头表达方式。从感恩教育的角度看,我们不必去计较、区分感谢是礼貌用语还是感恩表达,重要的是儿童在说感谢的时候体会到了别人的好意与帮助。在每一个可以说感谢的地方说感谢,其实就是一次又一次对体会到的善意进行确认与回应。在这样的过程中,儿童对他人善意的敏感性和认识能力得到提高。同时,感谢中有礼貌成分,但他人的帮助越明显,感谢作为感恩表达的意味就越浓。生活中以感谢表达感恩的体验积累,对儿童是一个无声润心的过程。

称赞与感谢不同,感谢指向的是对自己的善意、善行,称赞指向的是与己无关的善意、善行。一个人表现出良好的品行与修养,虽然帮助的是别人,我们不必感谢、感恩,但依然值得我们给予赞赏。在这里,称赞能够起到与感谢一样的作用,即对他人善意、善行的敏感与认识。儿童如果连指向他人的善意、善行都能敏感地体会到,当然就更能体会到指向自身的善意与善行。

在感恩中进行感恩教育,也即通过体验感恩来学习感恩。体验有主动和被动之分,前者是感恩他人的体验,后者是被他人感恩的体验。在感恩教育中,被感恩的体验虽然不是主导性体验,但也是重要的体验。儿童、学生如果因为自己的善意、善行得到了他人,尤其是父母、教师的感激、感恩回应,对他们来说是珍贵的体验。一方面,他们会体会到被感恩的美好,另一方面,通过这一过程,可以在他们内心建立起感恩反应方式,即用善意回应善意、用爱响应爱。因此,出于感恩教育的需要,也是出于对处在优势地位的父母、教师的道德要求,家长、父母都要对孩子的善意、善行作出恰当、适宜的感恩回应。感恩教育不是单纯指向儿童和学生的,也是指向家长和教师的,后者的感恩既是感恩,也是示范性的感恩教育。处在优势方的家长、教师对儿童、学生的感恩回应还有一个特殊教育意义:培育感恩之理(义)。家长、教师如果能够撇下身份优势来感恩儿童、学生,教给他们的是感恩之理的优先性,是感恩的公平性。由此推理,如果儿童表现出了善行,不被感恩的体验具有双重效应,既可能是感恩的教育力量,也可能是反面示范。别人不感恩,从激发儿童不平感的教育看是反面的教育力量;从给儿童作出了不感恩示范的角度看,又具有消极意义。教育作为积极力量,可以创造机会让学生体会到被感恩的美好,但不好创造机会去让学生体会被别人忘恩。但被别人忘恩是学生一定会遇到的经历,关键是从这样的经历中学到什么。教育的引导作用就在于引导学生从被忘恩的经历中体会到忘恩对情理的违背,从中体会诗性正义的意义,站在维护诗性正义这一边,而不是也跟着忘恩的示范学忘恩。

常用的直接的感恩教育方法,包括感恩计数、感恩日记、感恩沉思、感恩访问、感恩重构等,都是诉诸主动的感恩体验。感恩计数和感恩日记一般指将每周值得感恩的次数和事件记录下来,通过主动回忆的方式将容易流逝的感恩经验重新“打捞”出来,通过记忆性、想象性的回味使感恩经验上升到感恩体验,进而使感恩情理得到滋养。感恩沉思也是借助回忆和想象,通过对积极经历(大于他人善意、善行)的沉思来体悟生活和人性的美好。感恩访问实际上属于感恩行动的一种,即通过书信、电话、回访的方式对感恩对象表达自己的感激。感恩重构则是对经历过的事情从感恩的角度重新理解、重新界定,以从中发现他人的善意和事件的积极面,找到积极因素和值得感恩的一面。感恩计数、感恩记录、感恩沉思指向的是他人善意、善行,是感恩体验的再体验;感恩重构则是以感恩思维对事件进行重新理解,从中发现生活的良善;感恩行动则是通过亲身、主动去做的方式去学习感恩、体验感恩。这些直接的感恩教育方式都是可以尝试的,但教育效果的发挥,取决于坚持性,偶一为之,当然也没有害处,但不会有明显的效果,只有长期坚持,才会有明显的教育效果。

感恩中的感恩教育诉诸的不是感恩理论,而是感恩体验。这样的感恩教育思路并不否定间接感恩教育的作用。比如,教师和父母如果有感恩品质,即使没有刻意对儿童进行感恩教育,也更可能培养出具有感恩品质的儿童。一方面在于暗示,即父母、教师的感恩情感与言行对儿童有暗示作用,儿童在不知不觉中通过接受暗示学习了感恩;另一方面,有感恩品质的父母、教师看重感恩品质,会自觉不自觉地通过选择儿童参与活动与环境的类型来影响他们。比如,有研究发现,有感恩特性的父母,一方面会优先培养孩子的感恩情感,不能容忍孩子忘恩的行为;另一方面会更加愿意带领孩子参加对孩子感恩发展有益的活动。

另一项有效的间接教育方法是感恩故事。感恩故事法是理性与情感相结合的综合教育方法,一方面感恩故事可以让儿童产生共鸣,有情感激发的作用;另一方面,感恩故事中的忘恩负义者能够激起读者的义愤,是滋养诗性正义的良好方式。感恩故事是经过文学加工的人类经验,比儿童直接体验到的感恩关系复杂多维,更能够反映感恩关系的不同侧面,对儿童深刻体验和思考感恩有巨大的引导和参考作用。而且,感恩故事凝结着人类对感恩的经验与思考,通过感人的故事形态“下探”到儿童经验,儿童自身的直接感恩经验经由感恩故事“接续”到人类经验之中。通过下探与接续的持续,儿童对感恩的体验与认识就得到了更新和提升。

3.破除感恩的心理与人际障碍

如前所论,感恩是一种自然的情感,但人是复杂矛盾的存在,康德发现,人又有忘恩的自然倾向。前者源于对他人之爱的自然响应,后者源于对自尊的维护。自尊是人的基本需要,是人在世间存在的精神屏障。作为受惠者,当我表达感恩或作出感恩行动,就意味着我承认自己对他人的依赖,就意味着承认他人优于自己,自尊因此而受损。

康德所指出的这种膨胀的自尊,其实是虚假的自尊。人是社会性存在,与他人比较是不可避免的,问题是如何比较。别人付出善意、善行,你假装什么都没有发生,表面上看很强大,维护了自尊,但实际上却是在道德上输人一头。故意忘恩意味着没有与施恩者站在同一高度,看似在维护自尊,实际上是在损害自尊。真正的自尊不是来自力量的强大,而是来自对自身道德品格的坚守。如果感恩,就是将自己上升到与施恩者同样的道德水准上。也就是说,我在能力上虽然有不足,需要得到别人的帮助,但我在道德上、在人格上与施恩者是一样的,一点儿也不比他人低等。如果是这样的自尊概念,感恩就是对自尊最好的维护。

康德发现的忘恩倾向实际上是感恩的一个心理障碍,即不是不感恩,而是感觉感恩有损于自尊而选择忘恩。这一发现,蕴含着感恩教育的一个切入点:破除虚假自尊、培育真正自尊。

首先一个问题是虚假自尊来自哪里。尼采批评现代社会不自觉地灌输下意识的仇强、仇富,导致每个人都很紧张,对“比自己强的人”充满戒备,接受他人帮助就等于承认他人的强者地位,有损于自我尊严。这样的文化,在竞争性的学校教育环境里也有踪影。在以竞争优胜为逻辑的教育体系里,那些考分优异者是学校的宠儿,他们的成功恰是别人失败的映照。“劣势者”因为总是受到伤害,对学校、对“优胜者”慢慢有了戒备、嫉妒甚至仇恨,他们最优先考虑的是如何维护自身尊严,对他人善意的感受与理解能力也就同时慢慢退化。由此看来,如果学校教育自身的精神品格是以竞争去激发各自为自身利益而战,也就意味着在不自觉地培养虚假自尊和忘恩的人。在这样的教育文化下,再进行专门的感恩教育,显然是自相矛盾的。

因此,重要的不是专门的感恩教育,而是整个教育文化的转向,即由以激发人人为己的竞争文化转向关心年轻一代的灵魂与德性上。竞争性的教育,实际上也是有自己的自尊概念的,即成功、优胜才有自尊,这样的自尊概念恰是感恩的心理障碍。要破除这样的自尊概念,就要通过教育重建真正的自尊概念,那就是人的能力有大小、条件有优劣,但在人格上是平等的。感恩不是降低自尊,而是对他人善意、善行的承认、称赞与响应,是将自己汇入善意之流,将自身置于同等的道德高度。

感恩教育需要破除的不仅有心理障碍,还有人际障碍。感恩是人际现象,但等级性的人际关系最不利于感恩。

在等级性人际关系中,施恩往往与对劣势方的控制联系在一起,施恩不纯(施恩图报),或者根本就是徒有其名。如前所论,施恩图报是交易,这里面实际上没有什么恩情可言,施恩就是为了获得对方的服从与效忠,名义上是施恩,实际上是控制,是一本万利的“投资”。实际上,施恩图报还不是最恶劣的,最恶劣的是无恩求报。施恩图报,起码还有一点儿不纯粹的恩,无恩求报,则是明明无恩却要求报恩。这样不合情理的事情之所以能够发生,就在于人际关系的不平等,优势方可以把劣势方本应享有的基本权利当作恩赐,要求劣势方感恩、报答。从受惠者的角度看,由于地位在下,生存依赖性强。为了生存,往往把感恩当作一种生存策略,用过度感恩来博取优势方的信任、博取利益。劣势方的感恩,在回报优势方恩惠的同时,往往还要搭上自己的人格与尊严。

由此看来,在不平等的关系里,施恩者和报恩者基本上都没有真心,虽然感恩是“显存在”,但对感恩的利用与扭曲则是“隐存在”。因此,不平等的人际关系是感恩与感恩教育的巨大障碍。面对这样的障碍,首要的任务不是默认不平等的人际关系,在这种不平等的人际关系里进行专门化的感恩教育,而是去破除损害感恩的人际关系,重构平等、尊重的人际关系,为感恩的发育与生长奠定一个良好的人际基础。具体到学校,首要的任务不是教学生如何感恩教师、父母,而是建构平等、民主、公正的学校与班级关系。在不平等的人际关系中,教师会被动地被置于优势地位,从高要求的角度,教师要自觉地克服不平等人际关系对感恩的绑架与利用,跳脱不平等人际关系的限定,以自身的感恩行动去做学生的榜样。具体说来,就是教师能够不从人际关系地位去理解感恩,而是从感恩本性中去践行感恩,一方面以自己的爱心去唤起学生的爱心回应,另一方面超越地位限定,对学生给予自己的关爱报以感恩。教师将自己的感恩指向学生,使学生成为自身感恩的对象,不但具有非凡的感恩教育意义,还是撬动不平等人际关系使之松动的开始。

四、结语

走出感恩教育的“原始状态”

感恩是重要的美德,且与诸美德相关联。在中国文化中,感恩也有特殊的地位。然而,重要性是一回事,如何落实则是另外一回事。直觉性的感恩教育,由于未能深入理解感恩,进行的是似是而非的教育,对学生、对教育、对感恩的伤害甚至可能远大于其所能带来的益处。这样的感恩教育,其实还处在没有理论基础的“原始状态”。

本文从直觉性的感恩教育入手,揭示其可能存在的危险性。在此基础上探讨了感恩的人际结构与心理结构。对感恩人际与心理结构的厘清,为感恩教育基本理路的廓清打下了初步基础。

必须承认,感恩教育的这一基本理路还很粗糙,需要进一步探讨的问题还很多。比如,感恩与原谅有类似的地方,都是适当、适度才行。感恩的度如何把握,这是感恩教育必须要思考的问题。再比如,感恩与仁慈、公正、称赞、敬重、友善、慷慨、诚实、谦虚等美德密切相关,它们之间到底是什么关系?这些美德的发展对感恩美德有什么促进作用?这也是建构感恩教育基本理路所要思考的问题。更重要的是,感恩不是一蹴而就的,具有发展性。对他人情感和意图能够有所理解,是感恩发育的起点;感恩的儿童形态不同于成人形态,儿童形态的感恩主要以亲社会情感的形式出现,从感恩恩惠到感恩施恩的人,逐步向上发展;儿童学习感恩都是从具体的感恩情境开始的,通过反复实践与体验感恩,逐步沉淀而成为一种感恩性品格。对感恩发展性的这种粗线条描述对感恩教育当然有指导意义,但要更直接地运用于感恩教育实践,还需要基于理论和实验研究的更为详尽的阶段描述。

(作者:高德胜,华东师范大学课程与教学研究所教授,博士生导师)

热点阅读

推荐阅读

精彩推荐

阅读排行

-

菠菜和坚果,防脂肪肝

过量饮食会导致肝脏中甘油三酯...... <详情>

-

常揉腹部有6大养生奇效

一、促进肠蠕动,消除便秘揉腹...... <详情>

-

朱莉切除乳腺引质疑:背后潜藏巨额利益

5月14日,好莱坞女星安吉丽...... <详情>

热门搜索